今、「健康経営」が経営戦略の核となるのか?

企業と国、それぞれに思惑がある。

国レベル

健康経営が必要とされる背景には、高齢化に伴う医療費の増加と健康保険組合の財政悪化があり社会保障費を抑えたい国の思惑がある。

企業レベル

企業が従業員の健康に投資することで、生産性(アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの改善)や活力の向上、人材の定着が期待されひいては企業価値や市場評価の改善につながると考えられる。

近年は経済産業省など政府が主導し、SDGsやESG投資への世界的な関心の高まりもその背景にあるのだ。

アブセンティーイズム

心身の健康問題が原因で仕事を休むこと、つまり「健康問題による欠勤(病欠)」を指す。遅刻や早退、就労が困難な欠勤や休職なども含まれ、業務自体ができない状態である。これはWHO(世界保健機関)が提唱した健康問題による労働生産性の損失を示す指標の一つだ。

プレゼンティーイズム

心身に何らかの不調や疾病を抱えた状態で出社しながら、本来のパフォーマンスが発揮できずに生産性が低下している状態を指す。例を挙げると、肩こりを抱えながら作業を続けている場合や慢性的な疲労で頭がぼーっとしてシャキッとしないことなどがある。

働き方と価値観の多様化が生んだ新たな経営課題

労働人口の減少と人材獲得競争の激化

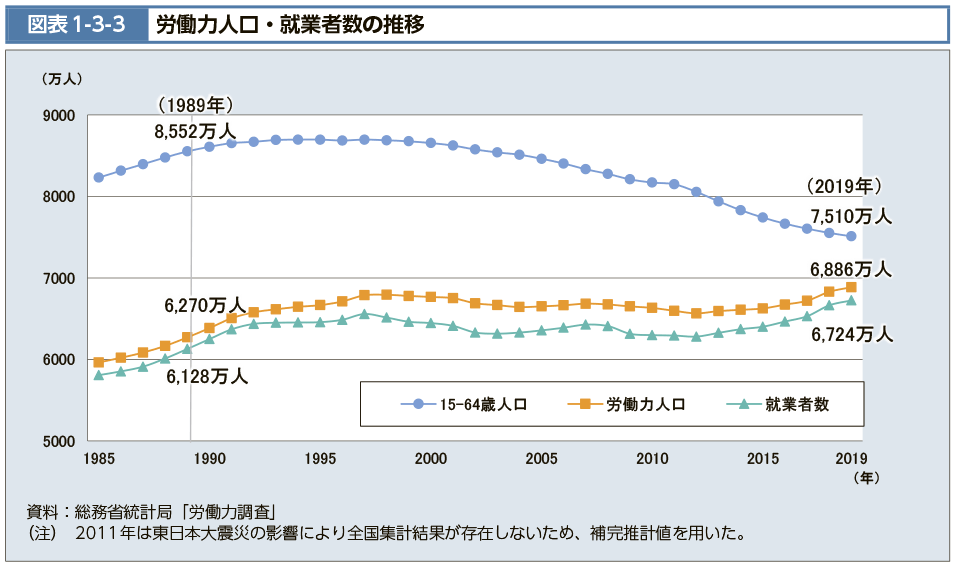

引用:厚生労働省 労働力人口・就業者数の推移よりhttps://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/01-01-03-03.html

日本は1998年を境に人口が減少し、年々若年層が減り、労働人口が減少していることが背景にある。企業は人材を確保して利益を上げようにもそもそも日本の労働者が減少しているのだ。事業を継続するには、社員一人あたりが生み出す利益を増やす必要がある。企業は優秀な人材を確保するために待遇面の改善や良好な労働環境の構築が求められる。

従業員のエンゲージメントと生産性の重要性

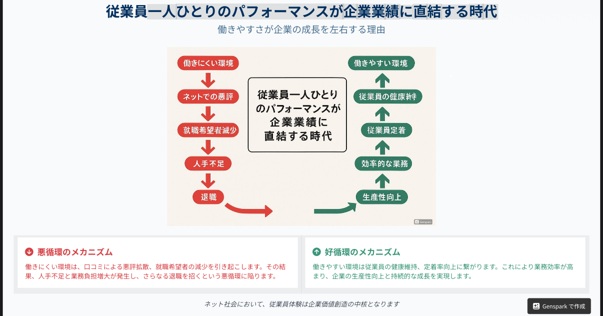

従業員一人ひとりのパフォーマンスが企業業績に直結する時代である。従業員にとって働きやすい環境を提供できなければ、インターネットが発達した現代では口コミで悪評が広がり、就職希望者が減少することも考えられる。また、既存の従業員が転職することで企業は人手不足に陥る。そして、さらなる人手不足が業務負担の増加を招き、退職者が増えるという悪循環が生じかねない。

だからこそ企業は従業員にとって働きやすい環境を提供し、その健康を維持することで人材の定着を図り、効率的に業務を遂行してもらうことで企業全体の生産性を向上させる必要があるのだ。

健康経営とは?

健康経営の定義と目的

経済産業省が2015年から推進する「健康経営」とは、従業員の健康保持・増進への取り組みを「将来的に収益性等を高める投資」と捉え、健康管理を経営的視点から戦略的に実践する経営手法と定義されている。

従業員の健康維持・増進がもたらす企業の成長

従業員の健康維持・増進は、企業の成長に直結する重要な要素である。

生産性の向上

従業員の健康が改善すれば、欠勤や休職(アブセンティーイズム)が減少する。体調不良による業務効率の低下(プレゼンティーイズム)も解消され、生産性が向上する。睡眠改善や禁煙支援などのプログラムが有効であることも確認されている。さらに、活力・熱意・没頭から成るワークエンゲージメントが高まり業績の向上が期待できる。

企業業績・収益性の向上

健康経営を推進した企業では、生産性が向上し利益率が改善する傾向がある。自己資本利益率(ROE)の上昇に繋がるかもしれない。

企業価値・市場評価の向上

「健康経営銘柄」に選ばれた企業は、株価が市場平均を上回る傾向を示す。これは金融市場においても健康経営が評価されている証左である。さらに、SDGsやESG投資への関心の高まりにより、従業員の健康管理に力を入れる企業が増えている。ESG評価においても「職場の健康と安全」は重要課題とされているのだ。

人材の確保と定着

健康経営は従業員の活力やモチベーションを高める。結果として人材の定着率が向上し、優秀な人材の採用にも良い影響を与える。

組織の活性化

従業員の活力が高まることで、コミュニケーションが促進される。これにより組織全体が活性化する。

医療費の適正化

従業員の健康増進は、医療費の適正化にも寄与する。

このように、健康経営は従業員への投資が好循環を生み出す仕組みである。個人の健康改善から始まり、生産性向上、財務成果、企業価値の向上、さらには社会貢献へとつながるのだ。

健康経営が注目される社会的背景

国が後押しする健康経営銘柄や優良法人認定制度とは?

健康経営優良法人認定制度と健康経営銘柄の概要

健康経営優良法人認定制度は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施している制度である。大規模な企業や医療法人を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業や医療法人を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門に分かれている。従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践している法人を公的に認定し、社会的な評価を受ける環境を整備することを目的としている。

認定制度取得による企業のメリット

企業イメージの向上と採用力強化

- 健康経営優良法人や健康経営銘柄に認定されると、認定ロゴマークを企業のウェブサイトや採用資料に掲載できる。これにより、「従業員の健康を大切にする企業」として社会的な信頼と知名度が向上し、対外的なPRに繋がる。

- 求職者も企業の規模や知名度だけでなく、従業員の健康や働き方への配慮を重視する傾向があるため、認定取得は優秀な人材を確保するための大きな強みとなる。

生産性の向上と離職率の低下

- 従業員の心身の健康が維持・増進されることで、一人ひとりの業務効率や創造性が高まり、企業全体の生産性が向上する。

- 健康経営に取り組む企業は、全国平均と比べて離職率が低い傾向にある。これにより、長期的な人材の確保と育成に寄与する。

投資家からの評価向上

- ESG投資への関心が高まる中、健康経営への取り組みは、企業の持続可能性を示す重要な指標として注目されている。

- 経済産業省の調査では、機関投資家の半数が健康経営を企業評価基準として活用しており、残り半数も今後活用を検討していることが明らかになっている。また、「健康経営銘柄」に選定された企業の株価は、TOPIX(東証株価指数)を上回って推移しているというデータもある。

資金調達の優遇:

- 一部の金融機関では、健康経営優良法人の認定企業に対して融資金利の優遇や保険料の割引などを提供する事例が見られる。

認定制度取得による従業員側のメリット

健康増進とウェルビーイングの向上

- 企業が健康診断の受診支援やメンタルヘルスケア、食生活の改善、運動機会の提供などに取り組むことで、従業員自身の健康に対する意識が高まり、より健康的な生活を送ることができるようになる。

働きやすい職場環境の実現

- 健康経営は、長時間労働の是正やメンタルヘルス対策の充実を促し安心して働ける職場環境の構築につながる。

会社への信頼感と帰属意識の強化

- 会社が自身の健康に配慮してくれることを実感することで、従業員の会社に対する信頼感や愛着が強まり安心して長く働き続けたいという意識が醸成される。

健康経営と理学療法士の関係

デジタル時代の職業病「VDT症候群」による肩こりと腰痛対策

現代の就労者を悩ませる肩こりや腰痛、その一因にデジタルデバイスの長時間利用による「VDT症候群」が挙げられる。この症状の根本的な原因は作業中の姿勢の崩れにある。

長時間のデスクワーク

無意識のうちに背中が丸まり(胸椎後弯)、頭部が前方へ突出する姿勢を招く。この状態では、重い頭部を支えるために首や背中の筋肉が持続的な緊張を強いられた結果、血行不良が生じ、肩こりや腰痛を引き起こすのである。しかし、これらは適切な対策によって予防・改善が可能である。

改善策①

座ってデスクワークを行うのではなく、立って行うことで身体がまっすぐ伸びて肩こりや腰痛を改善することができる。スタンディングデスクの利用や普通の机の上に段ボールを置いて高くする方法がある。

改善策②

普通のマウスからトラックボールマウスに変更する。トラックボールマウスにすることで腕のねじれが減少する。腕のねじれの減少は、肩甲骨が前に出づらくなりいい姿勢で座ることができる。

改善策③

臀部や大腿後面(ハムストリングス)の柔軟性を確保することである。長時間の座位姿勢はこれらの筋群を短縮・硬化させやすく、骨盤の後傾を助長する。業務の合間にストレッチを取り入れ、筋肉の柔軟性を維持することが重要である。具体的な方法は別の記事にて解説する予定だ。

工場など重量物を持ち上げる職場での対策

工場や倉庫作業など、重量物を取り扱う職場における腰痛対策について解説する。

腰部を痛める最も典型的な動作は、身体から離れた位置にある物体を腰を曲げ腕の力のみで持ち上げようとすることだ。この動作は、てこの原理により腰背部の筋群や椎間板に極めて大きな負荷をかけることになる。

腰部への負担を軽減するポイントは、「全身の連動性を使って持ち上げる」ことにある。

まず、持ち上げる対象物に対して身体を十分に接近させる。そして、膝をしっかりと曲げて重心を低く落とし背筋はできるだけ真っ直ぐな状態を保つ。そこから腕の力に頼るのではなく、強力な下肢の筋力を使って体全体で立ち上がるようにして物を持ち上げるのだ。

この一連の動作を意識するだけで、腰部への負荷は劇的に軽減できる。自身の身体を守るためにもこの正しい持ち上げ方を習慣化すべきである。

まとめ:健康経営は、企業の未来を創る「経営戦略」

今、多くの企業が「健康経営」に注目している。その背景には、国の医療費増大といった社会的な課題と企業が直面する労働人口の減少や人材獲得競争の激化がある。

健康経営は、従業員の健康を単なる「コスト」ではなく未来への「投資」と捉える経営戦略だ。従業員が心身ともに健康でいることで病欠(アブセンティーイズム)や出社はしているものの不調で生産性が上がらない状態(プレゼンティーイズム)が改善され組織全体のパフォーマンスが向上につながる。

その結果、業績がアップするだけでなく従業員の満足度やエンゲージメントが高まって人材が定着しやすくなる。さらに、ESG投資の観点からも企業価値が高く評価され「健康経営銘柄」のように株価にも良い影響を与える可能性がある。

国も「健康経営優良法人認定制度」で企業の取り組みを後押ししており、認定は採用活動や資金調達の面でもメリットになる。日々の業務に潜む健康リスク、例えばデスクワークによる肩こりや腰痛対策は理学療法の視点から可能な有効なアプローチだ。

健康経営は、もはや福利厚生の枠を超え、企業の持続的な成長に欠かせない経営の核となりつつある。従業員と企業の双方が成長できるまさにWin-Winの戦略と言えるだろう。

今後、当ブログにて理学療法視点から作業姿勢や肩こり・腰痛を予防するためのストレッチや運動を紹介していく。Xはフォロー、当ブログをブックマークして頂けると幸いです。